올해 노벨물리학상은 초전도체 기반 양자컴퓨터 의 이론적 근간을 세운 과학자 3명에게 돌아갔다. 이들은 전자(에너지 등)가 장벽을 투과할 수 있는 ‘양자터널링 현상’이 전기회로와 같은 거시적 세계에서도 가능함을 규명했다.

이런 발견은 이후 ‘얽힘’·’중첩’ 등 양자 현상을 이용한 읽고 쓰기, 양자컴의 연산단위 ‘큐비트 ‘ 구현 등에 활용될 수 있었다.

7일(현지 시각) 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 존 클라크(83) UC버클리 교수, 미셸 드보레(72) 예일대 및 UC 샌타바버라 교수, 존 마티니스(67) UC 샌타바버라 교수를 올해 노벨 물리학상 수상자로 선정했다고 발표했다.

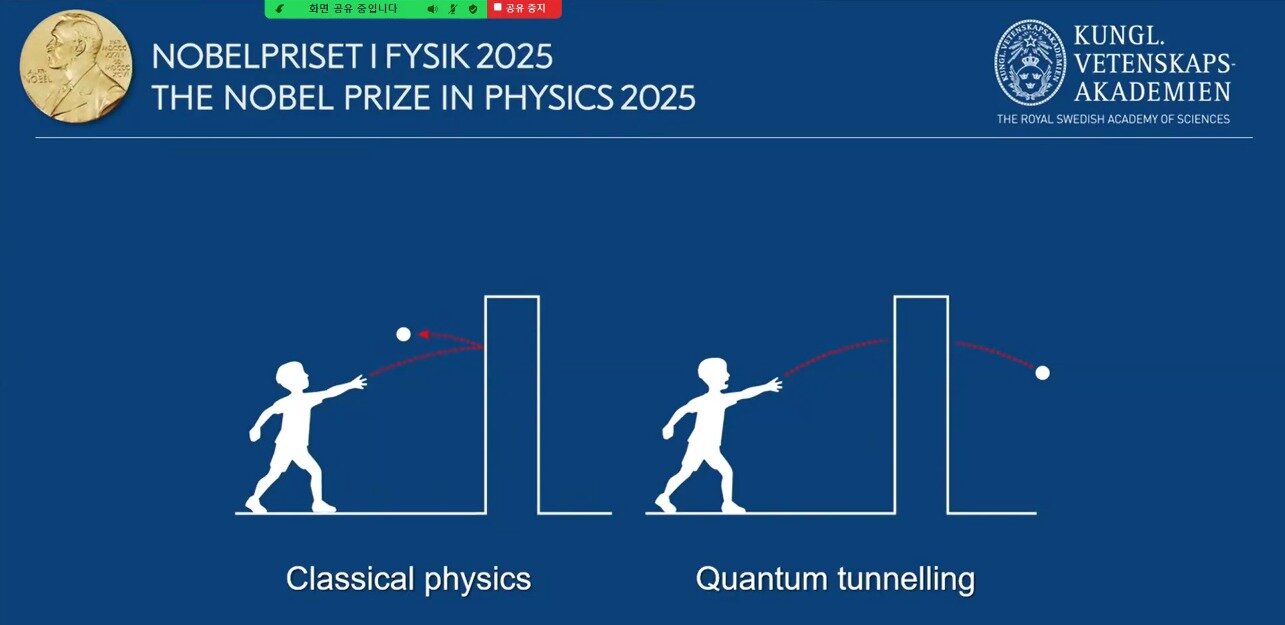

이들은 1980년대 중반 일련의 실험을 통해 ‘양자 터널링’ 등 현상을 눈에 보이는 전기회로에서 관측했다. 양자 터널링이란, 전자가 고전 물리학적으로는 통과할 수 없는 에너지 장벽을 실제로 통과하는 현상을 의미한다.

이것이 미시적 레벨을 넘어, 어느 크기의 시스템에서까지 가능한지 보는 것은 물리학의 오래된 과제였다.

구체적으로 이들은 초전도체로 구성된 전자 회로를 이용해 실험을 수행했다. 회로 구성요소 사이에 얇은 절연층 혹은 비초전도체를 삽입하는 ‘조셉슨 접합’을 활용했다. 전자가 이를 통과한다면, 회로와 같이 눈에 보이는 레벨에서도 양자터널링이 가능하다는 의미다.

연구진은 회로의 여러 특성을 정밀하게 조정·측정함으로써, 실제로 현상을 관측해 냈다. 절연체를 투과한 전류로 인해 회로에 전압이 걸리는 것을 확인했다.

정연욱 성균관대 교수는 “초전도체에서는 전자가 쌍을 이루고, 모든 전자는 같은 위상을 띤 채 하나의 떼거지처럼 움직인다”며 “응축된 전자 떼거지가 양자역학적 특성을 유지한 채 장벽을 투과하는 현상이 양자터널링이다. 칩이나 회로에서도 양자역학이 가능함을 명명백백히 보여준 것”이라고 설명했다.

이런 성과 덕에 1990년대부터 2000년대 초반에 걸쳐 양자의 중첩·얽힘 연구도 세상에 나왔다. 양자 역학을 활용한 읽고 쓰는 기술이 개발될 수 있었다는 의미다.

정 교수는 “1985년의 연구가 현대 상용 양자컴 및 큐비트의 근간으로 작용했다”며 “반도체로 비유하자면, 이분들이 반도체를 직접 개발한 건 아니다. 하지만 트랜지스터를 개발하면서 기존 진공관의 시대를 끝낸 것과 같은 수준”이라고 부연했다.

이후 2000년대 초전도체 큐비트의 상용화 가능성이 보이면서 대규모 투자가 이뤄졌다. 2010년대에 들어선 구글, IBM 등 빅테크가 본격적으로 양자컴 개발에 뛰어들었고, 기술은 완전히 산업화 단계에 이르렀다.

이 과정에서 존 마티니스 역시 에너지 양자화를 활용한 양자비트 등 양자컴 기술 개발에 주력했다. 그는 2015년부터 구글에서 양자컴 개발을 주도했으며, 2019년에는 첫 양자우위(양자컴퓨터가 기존 컴퓨터를 뛰어넘는 것) 달성을 발표하기도 했다.

미셸 드보레 역시 예일대에서 양자컴 실용화 연구를 이끌었다. 현재 구글 퀀텀 AI 수석과학자로 활동 중이다.

정 교수는 “연구가 시작된 이래 40여년간 양자컴의 회로 보호·응용·컨트롤·측정 등 다양한 요소 기술을 발전시키는 데는 물론 다른 이들의 기여도 있었다”면서도 “하지만 이 세 명이 그 모든 것의 기반이 됐다는 건 학계 모두가 의심하진 못할 사실”이라고 강조했다.

한편 연구가 지금에서야 상을 받은 배경으론 올해가 유엔이 지정한 ‘세계 양자과학 및 기술의 해(IYQ)’라는 점이 꼽힌다. 100년 전인 1925년에 하이젠버그 불확정성 원리, 슈레딩거 방정식 등 양자 역학의 초기 이론이 정립된 것을 기념하고자, 유엔은 올해를 IYQ로 지정했다.